政觀江蘇丨“蘇大強”霸榜500強鎮,為何獨缺南京?

“蘇大強”又霸榜了。

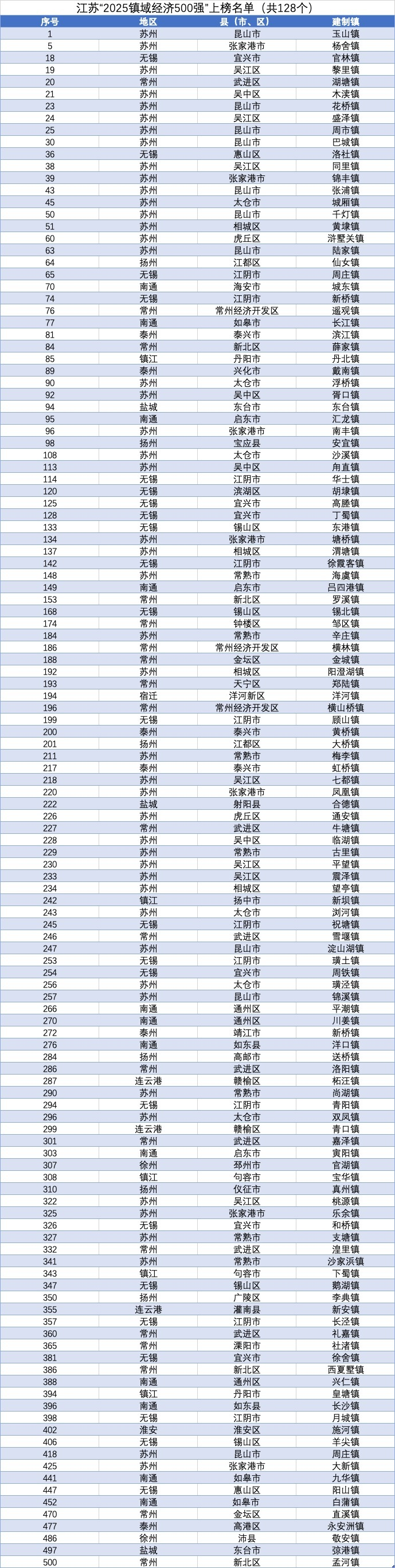

近日,賽迪鎮域經濟研究中心發布了《2025中國鎮域經濟高質量發展研究》,“蘇大強”表現亮眼,共有128個建制鎮入圍全國500強,上榜總數全國第一。其中,35個建制鎮入圍全國100強,昆山市玉山鎮再次衛冕“全國經濟最強鎮”。

在江蘇13個設區市中,除了省會南京,其余12市均有建制鎮入圍榜單。鎮域經濟500強,為何獨缺南京?

江蘇“2025鎮域經濟500強”上榜名單。圖源:交匯點新聞

蘇南強鎮扎堆

賽迪這份鎮域經濟研究報告從經濟實力、產業能力、消費活力、城鄉合力四個方面進行綜合評價,得出最終結果。從榜單上看,入選的鎮域經濟實力與創新活力特征顯著。

人民網梳理發現,江蘇上榜的128個鎮絕大部分位於經濟發達的蘇南地區,其中蘇州47個、無錫23個、常州19個﹔蘇中城市南通上榜12個,緊隨其后﹔蘇北城市雖然上榜數量較少,但仍做到了“市市有強鎮”﹔唯獨省會南京缺席。

南京也是蘇南城市中唯一沒有500強鎮的城市。反觀蘇錫常鎮四座城市,上榜數量高達94個,佔全省上榜總數的70%以上,佔全部榜單數近1/5。其中蘇錫常三市又佔多數。

蘇南經濟的發展起步於“蘇南模式”。自上世紀80年代開始,江蘇南部的蘇州、無錫、常州等地,通過發展鄉鎮企業實現了非農化發展,取得了令人矚目的經濟成就。

“當初的鄉鎮企業快速發展為今天的蘇南鎮域經濟培育了良好的基因。”江蘇省社科院經濟研究所研究員侯祥鵬認為,40多年的產業變革中,蘇南求新求變,形成了科技創新力強、產業特色鮮明、區域發展較為均衡的經濟發展格局,“‘百強鎮’在蘇南扎堆涌現也就不足為奇。”

中國區域經濟學會副會長兼秘書長陳耀認為,一些有一定規模的鄉鎮,在產業集聚、人口吸納上的體量並不亞於中小城市。以高居榜首的昆山市玉山鎮為例,去年玉山鎮GDP高達1130億元,超過全國不少縣(市)GDP,甚至地級市GDP。

另一份榜單或許更為直觀。由中國城市和小城鎮改革發展中心指導發布的《2024中國綜合競爭力百強鎮》中,江蘇共有40個鎮入圍。僅蘇州就有23個鎮入圍,蘇錫常鎮入圍總數達34個。不過,這份榜單裡同樣沒有南京下轄鎮的身影。

南京為何無緣榜單?

“根本原因在於,南京城市化進程與產業結構的深度調整。”江蘇省社科院社會政策所所長、江蘇區域現代化研究院常務副院長張春龍分析道。

從上世紀90年代初開始,南京對部分規模過小的鄉鎮進行大規模調整合並。到2000年底,全市鄉鎮街總數由180個減為131個,其中鄉鎮68個、街辦63個。

2012年,南京全市由調整前的84個街道辦事處、29個鎮,撤減至81個街辦、19個鎮,街道辦事處比重由74.3%提高到81%。這也是近40年來,南京市規模最大的街鎮區劃和村居調整工程。

2019年,江蘇省政府批復同意高淳區漆橋鎮、東壩鎮、椏溪鎮、固城鎮撤銷,改為街道辦事處,南京建制鎮最終僅保留6個。

相比之下,蘇州共有51個建制鎮,其中47個上榜鎮域經濟500強﹔無錫下轄30個建制鎮,23個上榜。行政區劃的歷史變遷,大幅壓縮了南京鎮域經濟載體。鎮級建制少,在評比中體量自然不足。

昆山市玉山鎮。圖源:蘇州發布

從另一視角看,南京的街道辦在相關榜單中卻表現亮眼。賽迪“2024活力街道全國500強”榜單中,南京上榜數量位居江蘇首位,其中秣陵街道高居榜單第9名,東山街道、江浦街道分別位列第54名和第55名。

實際上,秣陵街道前身為江寧區秣陵鎮,於2004年撤鎮立街﹔江浦街道前身為浦口區珠江鎮,2006年撤鎮立街﹔東山街道同樣由江寧區東山鎮分置而來。

張春龍認為,南京作為省會城市,產業布局以軟件和信息服務、智能電網等現代服務業和高新技術產業為主,鎮域經濟缺乏傳統制造業集群的支撐。“比如南京保留下來的6個建制鎮中,竹鎮鎮、白馬鎮等主要發展都市型現代農業和休閑文旅,與蘇南工業強鎮經濟差距較大。”

發展模式有別

“南京走出了一條不同於蘇南地區的經濟發展模式。”張春龍分析稱,南京以“城區—園區”雙核驅動為特征,形成了“研發在城區、轉化在園區”的協同效應。

在研發層面,南京擁有網絡通信與安全紫金山實驗室等兩家國家和省重點支持的高水平實驗室,並牽頭建設了34家全國重點實驗室。而江寧經開區的智能電網、南京經開區的人工智能等產業均有所長,能夠實現科技成果的應用轉化。

南京江寧經濟技術開發區。圖源:南京江寧經濟技術開發區管委會

“南京沒有全國500強鎮並不意味著南京區域經濟不強。構成南京區域經濟的細胞不在鎮,而在園區。”侯祥鵬認為,園區重在招商引資和產業發展,超越了低層級行政區劃的隔閡,能夠在更大層級更廣范圍整合、匹配資源,促使經濟要素自由流動。

反觀蘇錫常,通過“區鎮合一”的管理體制整合資源,形成了鎮域經濟集群。此次江蘇入圍全國500強前列的鎮中,玉山鎮(昆山高新區)、楊舍鎮(張家港經開區)、黎裡鎮(汾湖高新區)、花橋鎮(花橋經開區)、盛澤鎮(吳江高新區)、同裡鎮(吳江經開區)等,都實行了“區鎮合一”體制。

“南京以創新鏈、價值鏈高端化提升城市能級,蘇州、無錫以產業鏈垂直整合與鎮域經濟活力構建競爭優勢。”張春龍說,“這種差異本質上是省會城市與制造業強市在路徑選擇上的差異。”

盡管發展模式有別,但江蘇13個設區市目前全部進入全國百強市﹔設區市以下,無論是全國百強縣還是全國百強區,江蘇佔據的席位都名列前茅﹔再到下面的街鎮,不僅百強鎮數量繼續霸榜,強鎮之富,更是“富可敵城”。

作為中國經濟第二大省,街、鎮、縣(區)、市各展所長,共同構成了閃閃發光的“蘇大強”。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量